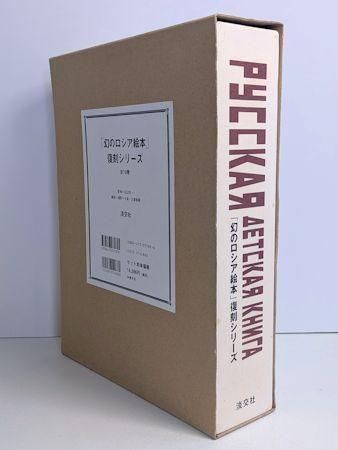

2004年 外筒函24.4×31.5 二重函 外筒函少折れ跡 内函反り、背少ヤケ、少汚れ 販促用チラシ1枚付(時代シミ)

※こちらの商品はゆうパックでの発送のみ承ります。

監修:沼辺信一

訳:鴻野わか菜、古賀義顕

1920年代半ばから30年代初頭にかけてロシアで刊行された絵本10冊をFMスクリーン印刷で復刻。

各巻ごとに訳文と簡単な紹介を記載した別紙を付し、タトウ式の紙ケースに収められる。

“日本で発見された奇跡のコレクション

革命を経た1920-30年代のソヴィエト(ロシア)では、新しい国づくりに燃える若い画家・詩人たちがこぞって絵本の制作に携わり、未来を担う子どもたちに大きな夢を託していました。粗末な紙に刷られ、ホッチキスで留めただけの薄い小冊子ながら、目にも色鮮やかな挿絵、心躍るリズミカルな展開は多くの読者を魅了しました。

ロシア・アヴァンギャルドの成果を注ぎ込んだこれらのモダンな絵本は、国内のみならず、パリやロンドンでも注目の的となり、20世紀絵本の流れを方向づけることとなります。しかしながら、1930年代後半になると国家の厳しい統制によって、これらの革新的な絵本は発行不可能となり、国内から姿を消していきます。 そして、綺羅星のごとき絵本たちが再び歴史の表舞台に登場することはありませんでした。

この「幻のロシア絵本」 復刻シリーズは、20世紀の日本を代表する画家、吉原治良(1905-1972)が、1930年代にリアルタイムで収集した約80冊のコレクションを核に企画された展覧会「幻のロシア絵本 1920-30年代」(2004年、芦屋市立美術博物館ほか)に関連して刊行されました

歴史から消えたはずの絵本が遠い日本で大切に保存され、いま70年の時を経て、デジタル技術で鮮やかによみがえったことは、ひとつの奇跡といっても過言ではないでしょう。”(販促用チラシより)

収録作品リスト(販促用チラシを参照):

【1 サーカス(ЦИРК)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ウラジーミル・レーベジェフ 1925年(初版) レニングラード、ラドゥガ出版

“1920-30年代のロシア絵本の黄金時代を築いた名コンビ、詩人マルシャーク(1887-1964)と画家レーベジェフ (1891-1967)の生んだ最高傑作。軽業師、猿の馬乗り、少女の綱渡り、象の曲芸など、おなじみのサーカス芸の数々が、1ページにひとつずつ紹介されていきます。”

【2 おろかな子ねずみ(О ГЛУПОМ МЫШЕНКЕ)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ウラジーミル・レーベジェフ 1928年(再販/初版:1925) レニングラード/モスクワ、国立出版所

“夜が更けても眠らない子ねずみに困り果て、母ねずみは近所の動物たちに子守りを頼みますが、どれも失敗。最後に猫を呼んできます。すると…。詩人マルシャークが書いた民話ふうの物語に、画家レーベジェフが単純明快なイラストレーションをつけたモダンな絵本です。

【3 荷物(БАГАЖ)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ウラジーミル・レーベジェフ 1927年(2版/初版::1926) レニングラード/モスクワ、ラドゥガ出版

“気取ったご婦人が駅に到着。荷物を引きとろうとしたら、さあ大変、子犬が別の大きな犬にすり替わっています。驚くご婦人に、駅の係は「奥様、旅行のあいだに、犬は大きくなったようです」。詩人マルシャークと画家レーベジェフの生んだ、もうひとつの傑作です。”

【4 しましまのおひげちゃん(УСАТЫЙ ПОЛОСАТЫЙ)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ウラジーミル・レーベジェフ 1931年(2版/初版:1930) レニングラード、Ogiz「若き親衛隊」

“4歳の女の子とその飼い猫とのほほえましいエピソード。マルシャークの語り口はユーモアと愛情に満ちています。レーベジェフの絵も、 のびのびとした淡彩スケッチふう。どのページにも、しゃれた都会的センスがきらめいて、 春風のようにさわやかな一冊です。”

【5 火事(ПОЖАР)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ウラジーミル・コナシェーヴィチ 1932年(9版/初版:1923) レニングラード、Ogiz「若き親衛隊」

”お母さんが買物に出ているすきに、レーナちゃんはストーブで火遊び。あっという間に炎が周囲に燃え移って、さあ大変。レーベジェフとともにロシア絵本の黄金時代を築いた画家コナシェーヴィチ(1888-1963)の傑作絵本。手に汗にぎる物語詩はマルシャークです。”

【6 あわれなフェドーラ(ФЕДОРИНО ГОРЕ)】

詩:コルネイ・チュコフスキー 絵:V.トフルドフスキー 1928年頃(5版/初版:1924) レニングラード、国立出版所

“篩や桶やほうきが駆けていく。お皿やお鍋が宙を飛んでいく。これはいったい何事だ? まるでイギリスの「マザー・グース」のようです。若い頃新聞の特派員としてロンドンに滞在していたチュコフスキー(1882-1969)は子どもの本にもノンセンスで空想的な要素が必要なことを熟知していました。”

【7 おもちゃ(ИГРУШКИ)】

詩:A.オルスーフィエワ 絵:リジャ・ポポーワ 1928年(初版) モスクワ、国立出版所

“人形が上下にぱかっと割れて、なかから小さな人形がつぎつぎに出てくる「マトリョーシカ」。そんな「ソ連の人ならだれでも知ってる」楽しいおもちゃを集め、それぞれの絵に短い詩を添えたこの本には昔ながらの民芸品を扱いながら、新鮮な色と形による「驚き」があります。”

【8 紙とハサミ(БУМАГА И НОЖНИЦЫ)】

絵:レフ・ユージン&ヴェーラ・エルモラーエワ 1931年(初版) レニングラード、Ogiz「若き親衛隊」

“ユージン(1903-1941)とエルモラーエワ(1893-1938)は、当時ロシアでもっとも尖鋭、難解な抽象画家マレーヴィチの考えに共稿し、ずっと行動をともにしていたアヴァンギャルドな人物たち。1920-30年代のロシアがもっとも得意としていた「工作絵本」の傑作です。”

【9 郵便(ПОЧТА)】

詩:サムイル・マルシャーク 絵:ミハイル・ツェハノフスキー 1927年(初版) レニングラード/モスクワ、ラドゥガ出版

“世界じゅうを忙しく旅する紳士ジトコフさん。その彼のあとを追いかけて、一通の書留郵便がとうとう地球を一周してしまうという話。画家ツェハノフスキー(1889-1965)の直線的な形を用い、平らな色の面で構図を組みたてるやり方は、 当時のロシア構成主義の流れをくむものです。”

【10 特別な服(СПЕЦОДЕЖДА)】

絵:ボリス・エルモレンコ 1930年(初版) キエフ、クリトゥーラ出版

“1917年のロシア革命を経て、近代的な国づくりを推し進めていたソ連では、新しい職種が続々と登場してきます。この絵本では、消防士、化学者、煙突掃除人、パイロット、潜水士など、8種類の「特別な服」が紹介されます。渋い色調が特徴的なこの一冊、ウクライナの古都キエフで刊行された珍しいものです。”