西洋人の日本語発見 外国人の日本語研究史 杉本つとむ 講談社学術文庫

2008年 文庫判 P394 帯背ヤケ カバー袖および内側複数箇所にセロテープ跡 小口少汚れ P3〜22およびP65〜67にかけて薄く鉛筆引線消し跡 少折れ跡

商品の説明

2008年 文庫判 P394 帯背ヤケ カバー袖および内側複数箇所にセロテープ跡 小口少汚れ P3〜22およびP65〜67にかけて薄く鉛筆引線消し跡 少折れ跡

“西洋人の鋭い観察眼と真摯な探究心

16世紀〜19世紀、生きた日本語の精緻な記録”(帯文)

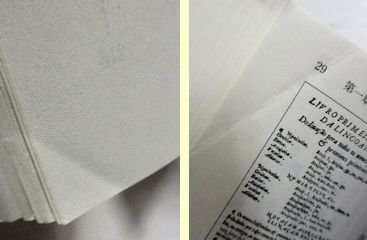

“一五四九年に来日したサヴィエル以降、ポルトガル・ロシア・オランダなどの人びとが、布教や交易、漂流民との交流等を通じて日本語に触れた。彼らは、口語と文語の使い分けや敬語など複雑な構成の日本語を、鋭い観察眼で分析し、精綴な辞書を作りあげた。それは、方言や俗語など当時の生きた日本語の貴重な記録でもある。彼らの真摯な研究成果と、日本語観・日本人観を紹介する。”(カバー裏紹介文)

目次:

まえがき

凡例

第一章 吉利支丹の世紀と日本語の世界

1 サヴィエルと日本語

2 A・ヴァリニァーノと日本語

3 I・ロドリゲスの日本語学

4 日本語の構造と助辞

5 日本語、その品詞分類

6 日本諸国の方言、観察と記録

7 日本語の真髄・敬語の探究

8 書状の書き方と作法

9 日本語文典と辞書の編集

第二章 魯西亜人とその日本語学

1 魯西亜と漂流民と日本語学事始

2 ゴロヴニンと日本・日本語観

3 幕末、ヘダ号建造とI・ゴシケヴッチ、橘耕斎

4 I・コシケヴッチと日本語観察

5 『和魯通言比考』と『早引節用集』『日本植物/動物誌』

6 日本語学のその後

第三章 オランダ人とその日本語学

1 オランダの東洋語研究

2 出島の商館長《カピタン》と日本研究

3 商館長とその日本語観

4 シーボルトとホフマンの出逢い

5 D・クルチゥス『日本文法試論』

第四章 J・J・ホフマンとその日本語学

1 ホフマンと『日本文典』

2 日本語文法と語源研究

3 ホフマン、日本語学の座標

4 ホフマン以後の日本語学

第五章 十九世紀ヨーロッパの東洋学者と日本語学

1 ヨーロッパの東洋学者たち

2 L・パジェスとL・ロニーの日本語学

3 イギリス人宣教師と日本語学

第六章 幕末、宣教師と日本語研究

1 幕末の日本とアメリカ人宣教師たち

2 S・R/ブラウンと生きた日本語観察

3 聖書の翻訳と語学教育

4 J・C・ヘボンと和英辞典の編集

5 ヘボンと日本語と聖書

国際舞台へおどりでた日本語―まとめにかえて

主要参考文献

あとがき

学術文庫版あとがき